L’homme qui rétrécit: Entretien avec le réalisateur Jan Kounen

Article Cinéma du Mardi 21 Octobre 2025

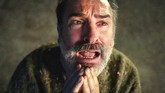

L’homme qui rétrécit, nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson, nous entraine dans le sillage de Paul, un homme ordinaire, qui partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Elise, et leur fille Mia.

Lors d’une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit inexorablement, sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi ni lui être d’aucun secours. Quand, par accident, il se retrouve prisonnier dans sa propre cave, et alors qu’il ne mesure plus que quelques centimètres, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement banal devenu périlleux. Lors de cette expérience, Paul va se retrouver confronté à lui même, à son humanité, et tentera de répondre aux grandes interrogations de l’existence. L’homme qui rétrécit est tout à la fois un récit initiatique et un grand film d’aventure.

Entretien avec le réalisateur Jan Kounen

L’homme qui rétrécit est un projet initié par Jean Dujardin, à quel moment avez-vous a été sollicité pour le réaliser ?

C’était au printemps 2023. Le producteur Alain Goldman me propose un jour de déjeuner avec lui. Nous avions travaillé ensemble sur 99F, mais nous ne nous étions pas revus depuis très longtemps. Et durant le repas, il me propose de réaliser l’adaptation de L’homme Qui Rétrécit avec Jean Dujardin dans le rôle-titre. Il se trouve que le film original m’avait profondément marqué. Je l’avais vu à l’adolescence, et je m’en souvenais encore parfaitement. Alain m’a expliqué que Jean songeait à ce projet depuis des années, et lui avait un accord avec Universal pour les droits d’adaptation. Un script avait par ailleurs déjà été écrit par Chris Deslandes. C’était une proposition assez vertigineuse.

Vous avez accepté immédiatement ?

J’ai évidemment demandé à le lire, et j’ai ensuite lu le roman de Matheson. Et après avoir accepté, j’ai proposé que nous collaborions, Chris et moi, sur une nouvelle version du scénario.

C’est systématique dans votre carrière, vous écrivez ou co-écrivez à chaque fois vos scripts…

Oui, je fais toujours au moins une passe d’adaptation, car j’ai besoin de mettre mon imaginaire en route en solo et après ça j’aime travailler avec des auteurs. Le scénariste est le premier collaborateur, on discute de tous les aspects du film. C’est f inalement le même travail qui va s’enclencher ensuite avec les autres membres de l’équipe : un chef déco, un directeur de la photo, le monteur ou un acteur. On questionne leur perception du récit, on s’adapte, on cherche, on s’apprivoise.

Qu’avez-vous cherché à adapter durant cette période d’écriture : le roman de Richard Matheson ou le film de Jack Arnold ?

Après avoir découvert le livre, j’ai réalisé qu’il y avait des éléments extraordinaires dans le bouquin qui avaient été laissés de côté dans le scénario que Matheson avait écrit pour Jack Arnold. Nous avons gardé la structure narrative du f ilm et remis des éléments du livre qui en étaient absents. En effectuant ce travail de synthèse, il m’est apparu un horizon de mise en scène, une idée qui a été le guide de l’écriture, ne pas faire « l’homme qui rétrécit », mais « l’homme qui vit dans un monde qui chaque jour s’agrandit ».

Vous pouvez nous expliquer la nuance ?

Il fallait faire vivre la manière dont le héros perçoit les choses. Nous allions rester tout le film avec lui à son échelle, comme si l’équipe de tournage du film réduisait avec lui. Donc nous percevrons avec lui l’agrandissement du monde dans lequel il vit. Le film serait ainsi un voyage sensoriel, ce qui nous a guidé pendant l’écriture, car il fallait de fait rester avec le héros. Une fois qu’il serait séparé de sa famille, il n’y aurait pas de scène où l’on suivrait en parallèle ce que deviendrait sa femme et sa fille. On devait rester accroché à lui. Tous ces éléments nous obligeaient donc à écrire un film peu bavard et construit autour de l’idée même de la perception.

Le film original choisissait de raconter l’histoire d’un couple, cette fois le récit se focalise sur une famille…

Oui comme dans le roman de Matheson qui se concentrait beaucoup sur le lien entre le père et sa fille. Dans le film de Jack Arnold, il y a des scènes mémorables qui se passent dans une maison de poupée, mais vous ne comprenez jamais pourquoi ce couple sans enfant en possède une ! On s’est vraiment inspiré du roman autant que du film durant l’écriture. Notre projet est une adaptation de ces deux objets-là.

Comment ancrer une fable aussi américaine et aussi « années 50 » dans un contexte non seulement contemporain, mais aussi hexagonal ?

Il y a quelque chose d’un peu indéterminé, sur l’endroit où cette histoire se situe. Les plus attentifs remarqueront par exemple que les plaques d’immatriculation ne sont pas françaises. Disons que ça se déroule « quelque part dans le monde occidental ». Pour ce qui est de l’époque, ce qui nous intéressait c’était de parler d’aujourd’hui, du monde dans lequel on vit. On ne voulait pas d’un film d’époque, d’un « à la manière de », car ça aurait créé de la distance. Et c’est aussi pour cela qu’on a changé le « pourquoi » du récit. Il y a évidemment un mystère, on ne sait jamais vraiment pour quelles raisons le héros rétrécit, mais le livre comme le film original, suggéraient un lien avec le péril atomique ou un nuage radioactif. C’était en lien avec les peurs de l’époque. Nous, on tourne plutôt autour des problématiques écologiques.

Vous vous êtes imaginé une vraie raison pour laquelle le héros rétrécissait ?

Il fallait que ça reste un mystère dans le récit. Mais rien ne vous empêche de vous raconter des histoires à ce sujet. Moi d’ailleurs je me suis raconté une histoire… mais je ne vous dirais pas laquelle.

Une fois la période de réécriture et d’adaptation terminée, j’imagine qu’il a fallu vite songer aux effets spéciaux. Comment fabriquer un film pareil avec les outils de 2025 ?

Principalement en respectant le budget alloué ! Je suis parti voir mon vieux complice Rodolphe Chabrier, le patron du studio d’effets visuels MacGuff, et on a commencé à réfléchir. C’était la première fois que je me posais la question du « comment ». On aurait pu filmer Jean sur fond vert et reconstituer quasi intégralement son environnement en 3D photoréaliste. Mais c’était cher, beaucoup trop cher. Moi je voulais qu’il y ait de la matière, de l’organique, parce que c’était raccord avec le sujet du film. Donc on a opté pour un système hybride où Jean et les décors étaient filmés séparément. On a aussi utilisé un outil de prise de vue bien particulier, le motion control : sommairement, c’est un système informatique qui permet de contrôler et de reproduire à l’identique un même mouvement de caméra. Nous avons donc filmé Jean avec une caméra mobile, puis on a enregistré ce déplacement pour le reproduire à l’identique lorsqu’on filmait les décors. Après ça il faut assembler ces deux images…

Ça a l’air presque simple, dit comme ça.

C’est pourtant vertigineux de complexité. Dans notre cas il fallait reproduire le mouvement en incluant le changement d’échelle. L’assemblage de chaque plan devient un casse tête - et on en a fabriqué plus de 400 au Motion Control. C’est lourd, complexe et cher. Il a fallu concevoir en amont un animatic, une sorte de storyboard animé en 3D, qui nous a occupés pendant presque deux mois. Une étape décisive de la pré-production : elle nous a permis de comprendre de quoi on allait avoir besoin en termes de décors, accessoires, planning … Et donc d’établir un devis très précis et de faire des coupes si nécessaires. À l’échelle du cinéma français L’homme qui rétrécit est un gros film, mais vu la complexité du processus, on était vraiment dans un étau budgétaire.

Une fois sur le plateau, est-ce que la logistique imposée par le Motion Control ne devient pas un frein à la créativité et à la spontanéité ?

Non, pas vraiment. Il faut arriver d’abord à bien dompter l’outil et au bout de quelques jours vous pouvez vous adjuger un espace de liberté à l’intérieur de ce cadre-là. Cela oblige aussi à épurer sa mise en scène, ce qui était un exercice intéressant pour moi. Et puis il y a l’apport des comédiens sur le plateau. Vous leur laissez l’espace et vous ne pouvez jamais vraiment savoir comment les choses vont se dérouler. Ils vont vous challenger, improviser, vous proposer leur vision.

Si vous voulez tout connaître sur l’histoire des trucages, dans le cinéma, les séries, le maquillage, le cinéma d’animation et les plus belles attractions des parcs à thème, offrez-vous EFFETS SPÉCIAUX : 2 SIÈCLES D’HISTOIRES, la bible des SFX, unanimement célébrée par la presse comme l’ouvrage absolument incontournable sur le sujet, avec 848 pages, 2500 photos dont beaucoup exclusives, et les interviews de 160 des plus grands spécialistes mondiaux ! Vous découvrirez des anecdotes incroyables sur les tournages des films et séries cultes, et vous saurez exactement comment les moments les plus étonnants de vos œuvres favorites ont été créés !

Pour vous procurer ce livre de référence en un clic sur Amazon, c’est par Ici.