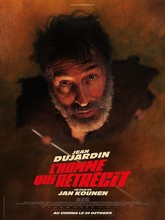

L’homme qui rétrécit: Entretien avec le réalisateur Jan Kounen – Seconde partie

Article Cinéma du Vendredi 24 Octobre 2025

La particularité du film c’est que le héros passe son temps seul dans une cave pendant les 2/3 du récit. Comment Jean Dujardin a vécu ce tournage très particulier ?

Il s’était déjà énormément impliqué, à la fois dans l’écriture et la prépa. Sur le plateau c’était pareil : il proposait des d’idées tout le temps. Mais je redoutais qu’au bout d’un certain temps, dans ces conditions, il finisse par craquer un peu. Il faut comprendre que c’était très particulier pour lui : la grande majorité du tournage, il l’a passé seul, sans dialogues, sur un fond vert, au milieu de bouts de gaffer, des perches, de techniciens, d’accessoires géants… Ça peut devenir déstabilisant à la longue. Mon boulot, c’était de faire en sorte qu’il garde son espace créatif, de l’accompagner et de lui expliquer ce que le spectateur allait voir le plan serait assemblé. En fait, très vite je me suis rendu compte que Jean était en fait très à l’aise dans cet environnement ! Alors ça m’a donné un vrai espace de liberté. Je pouvais tenter des choses techniquement plus complexes à ses côtés. Il n’était pas perdu, il était rentré dans ce monde, comme moi. De son côté Marie José Croze, a eu moins des scènes difficiles à faire avec le changement d’échelle mais l’une d’elles était très complexe à interpréter - il s’agit d’une scène de conflit dans la maison. C’est une actrice qui apporte immédiatement beaucoup d’intensité à son personnage. Dès qu’elle est mise en tension, elle dégage une intensité étonnante. Il y a une certaine dureté chez elle que je trouve intéressante et qui est mise en lumière à la fin de ce plan séquence où on la voit s’agiter partout dans l’espace pendant que Jean, accablé, ne bouge plus.

À côté de ces deux vedettes, il y a aussi une jeune comédienne d’une dizaine d’années, Daphné Richard. Elle se retrouve à interpréter des scènes parfois troublantes, comme celle où elle regarde son papa danser à l’intérieur d’une maison de poupées…

Elle a beaucoup talent. C’est aussi une belle rencontre, car je redoute en général de tourner avec de très jeunes acteurs. Elle a de l’expérience. Sur le tournage je parlais à une comédienne et elle me posait des questions de comédienne… Vu que le sujet du film pouvait un peu la troubler - c’est quand même l’histoire d’un père qui rétrécit et donc une métaphore de la maladie - j’avais demandé qu’une coach, qui était aussi comédienne, prépare en amont les scènes à ses côtés et soit avec nous sur le plateau. Leur travail préparatoire a beaucoup compté et j’ai senti pendant tout le tournage que ce récit parlait à son imaginaire. Daphné pouvait interpréter des scènes vraiment intenses, comme celle de la maison de poupée, mais elle arrivait à maintenir une distance émotionnelle hors tournage. En fait elle s’amusait avec beaucoup de sérieux.

Dans sa première partie, L’homme qui rétrécit fonctionne comme un drame médical. Un quidam apprend qu’il est atteint d’une maladie rare, il voit des médecins, et on lui explique que la science ne peut rien pour lui. C’est un genre assez minutieux et très psychologique dans lequel on vous imaginait peu.

À partir du moment où l’on réalise un film, on se met à son service. La rencontre avec un monde que vous ne connaissez pas c’est toujours excitant. Et puis je crois que je n’ai pas vraiment de style. Il y a peut-être des motifs ou des sensations qui reviennent d’un projet à l’autre, mais j’aime l’idée des challenges. Le style est un regard, un savoir-faire qui n’a pas d’autre fonction que de s’adapter à ce que vous allez raconter. Et je sais exactement d’où ça vient, c’est la découverte du Temps de L’innocence de Martin Scorsese en 1993. C’était un cinéaste que j’adorais pour ses univers urbains et violents et là il sortait un film en costumes sur des gens de la haute société new-yorkaise, au XIXe. Le film est superbement filmé et il m’avait beaucoup touché, j’ai compris à ce moment-là qu’un metteur en scène pouvait sortir de sa zone de confort, de son univers, et rester profondément lui-même.

Ce premier acte nous prépare à ce qui va devenir ensuite le grand questionnement dialectique du film : l’acceptation de la mort qui vient s’opposer à la pulsion de vie.

Oui, après les examens et l’impuissance de la science, le héros se retrouve isolé dans sa cave. Il va devoir lutter contre les évènements et sa disparition programmée. Le film fonctionne vraiment comme une métaphore de ces maladies qui nous diminuent progressivement et de la manière dont on agit face à elles. Il y a un moment dans notre existence où l’on va devoir tout abandonner. C’est ce qui nous relie tous, nous les humains. À un moment donné, on va perdre nos capacités, qu’elles soient psychiques ou physiques : on va rétrécir. Alors qu’est-ce qui nous pousse à continuer dans ces conditions ? Et bien il y a cet élan de vie, un sentiment intérieur qui pousse à avancer, coûte que coûte, parce qu’on se retrouve comme éblouit, stupéfait, par le simple fait d’exister. Il y a cette image du papillon qui fait face au héros à la fin du film. L’un et l’autre se regardent et ils ont effectivement l’air sidérés parce qu’ils sont. Ça rappelle un peu l’image du premier dinosaure dans Tree of Life qui semblait lui aussi comme étonné d’être là, vivant sur cette planète. Cette scène de Tree of Life m’avait filé un vertige métaphysique. On enlève tous les apparats et on regarde la situation pure, à nue. Et il y a une beauté là-dedans, qui relève, pour moi, de l’initiation. J’ai essayé de mettre à l’intérieur du film cette dimension de conte initiatique. Une sorte de « Il était une fois ». Et en ce sens, la musique d’Alexandre Desplat vient soutenir le personnage et contrebalancer l’âpreté voire la violence du récit. C’est aussi un film de survie, parfois haletant, parfois effrayant et constamment traversé par des questionnements existentiels…

À partir du moment où il est enfermé dans cette cave, seul, incroyablement petit, le héros n’agit plus que pour survivre, pour rester en vie, poussé pas cette force intérieure, la vie. Alors il boit, il mange, il se bat avec une araignée, il nage avec un poisson rouge… Et il y a des moments où le caractère unique de sa situation va lui permettre de voir des choses merveilleuses, qu’aucun autre humain que lui n’a jamais vues. Petit à petit, il va rentrer dans un nouveau monde et s’adapter. Il sait que plus personne ne va venir le chercher là où il est et il s’invente un univers et pour continuer à vivre. Son chemin va l’amener à se rendre compte que l’infiniment petit, c’est aussi l’infiniment grand. En acceptant de disparaître, on peut fusionner avec l’univers dont on fait partie.

C’est une vision qui évoque forcément le fœtus de 2001, l’odyssée de l’espace. Comme si votre cinéma revenait toujours vers ce film-là.

Le fœtus de 2001 raconte simplement que la grande obsession de l’humanité, c’est la mort. Comment l’accepter pleinement ? Comment se transformer pour vivre en paix avec elle ? Il existe tout un tas de cultures où la mort, regardée en face, à travers une initiation, devient un chemin d’éveil. Quand la peur de la mort est domptée, vous rentrez dans un autre espace, dans un autre état, et c’est ce que va vivre Paul, mon personnage principal. C’est un chemin initiatique. La rencontre finale du héros avec le papillon c’est un peu ça, aussi… Il est là pour lui rappeler qu’il suit le bon chemin. Qu’il a réussi à accepter et voir la beauté de son voyage. On va toujours mieux si on accepte pleinement l’idée de la mort, si on accepte sa propre disparition de son vivant. On peut profiter beaucoup mieux de la vie et du présent… C’est un film sur l’acceptation et la transcendance. C’était aussi le sujet de la première adaptation et du roman.

Le film est d’ailleurs dédié à Jack Arnold et Richard Matheson, mais aussi Jules Verne, et Georges Méliès.

Oui, je n’aurai pas fait L’Homme qui rétrécit si Richard Matheson n’avait pas écrit ce livre, et si Jack Arnold ne l’avait pas adapté au cinéma. Et Jack Arnold n’aurait pas ce f ilm sans George Méliès tandis que Richard Matheson ne l’aurait pas écrit sans Jules Verne. C’est une dédicace qui raconte un séquençage ADN. Une chaîne de d’inspiration et de talents qui a conduit à l’existence de ce film. Il faut rendre hommage aux ancêtres. Malgré ses effets spéciaux de pointe, nous avons essayé de donner au film une patine « classique ». C’est un objet qui sait de là où il vient, mais conçu avec les outils de notre époque.

Si vous voulez tout connaître sur l’histoire des trucages, dans le cinéma, les séries, le maquillage, le cinéma d’animation et les plus belles attractions des parcs à thème, offrez-vous EFFETS SPÉCIAUX : 2 SIÈCLES D’HISTOIRES, la bible des SFX, unanimement célébrée par la presse comme l’ouvrage absolument incontournable sur le sujet, avec 848 pages, 2500 photos dont beaucoup exclusives, et les interviews de 160 des plus grands spécialistes mondiaux ! Vous découvrirez des anecdotes incroyables sur les tournages des films et séries cultes, et vous saurez exactement comment les moments les plus étonnants de vos œuvres favorites ont été créés !

Pour vous procurer ce livre de référence en un clic sur Amazon, c’est par Ici.