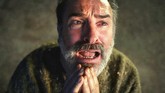

L’homme qui rétrécit: Entretien avec l’acteur Jean Dujardin

Article Cinéma du Mardi 04 Novembre 2025

L’homme qui rétrécit, nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson, nous entraine dans le sillage de Paul, un homme ordinaire, qui partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Elise, et leur fille Mia.

Lors d’une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit inexorablement, sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi ni lui être d’aucun secours. Quand, par accident, il se retrouve prisonnier dans sa propre cave, et alors qu’il ne mesure plus que quelques centimètres, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement banal devenu périlleux. Lors de cette expérience, Paul va se retrouver confronté à lui même, à son humanité, et tentera de répondre aux grandes interrogations de l’existence. L’homme qui rétrécit est tout à la fois un récit initiatique et un grand film d’aventure.

Entretien avec l’acteur Jean Dujardin

C’est donc vous qui êtes à l’origine de ce remake L’Homme qui rétrécit. Pouvez-vous nous raconter comment on fait exister un film pareil ?

Ça fait déjà dix, quinze ans que j’ai envie de monter ce projet-là. J’avais vu le film original de Jack Arnold dans ma jeunesse, mais je l’avais un peu oublié. Un jour, alors que je trainais à la Fnac, je suis tombé sur une réédition de L’Homme qui rétrécit avec une très jolie jaquette. Je l’achète et je me souviens l’avoir vu trois fois de suite ! Certes il dure à peine 1 h 20, mais c’est le signe que quelque chose s’était passé entre le film et moi. Je sentais qu’il y avait un truc fort à jouer, j’avais envie qu’on ait de la compassion pour ce tout petit bonhomme qui vit un enfer dans sa cave. J’ai parlé de l’idée d’un remake au producteur Alain Goldman, comme ça, juste pour prendre la température et miracle : on a obtenu les droits d’adaptation. Je suis donc allé chercher des talents pour que ce film puisse exister. Chris Lalande, au scénario, Jan Kounen, pour la mise en scène, Alexandre Desplat pour la musique et puis Marie-Josée Croze, pour interpréter mon épouse... Et puis la société d’effets spéciaux Mac Guff est venu se greffer au projet. C’était assez agréable de se plonger dans ce travail très collectif, d’unir toutes ces forces pour fabrique un objet assez unique, il me semble.

Un remake français d’un grand classique hollywoodien ; ça n’arrive jamais. Vous aviez conscience du caractère inédit de ce projet ?

Oui, j’en ai pris conscience quand les ayants droit nous ont demandé « Mais pourquoi les Français veulent-ils reprendre cette idée ?! » Ils étaient très intrigués. Moi ça me paraissait très naturel. On pouvait imaginer un projet à la fois très spectaculaire et très profond. Nous vivons une époque où l’on demande aux hommes de se déconstruire, et je trouvais que l’histoire de ce père de famille qui rétrécit jusqu’à finir seul dans sa propre cave et dans son jardin, trouvait un écho dans le monde contemporain. Et puis je n’avais pas envie de plaisanter avec un sujet comme ça : le rétrécissement est clairement une allégorie de la maladie dans notre histoire.

Oui c’est un film qui, malgré son caractère spectaculaire, regarde aussi la mort dans le blanc des yeux. Ce qu’Hollywood et le cinéma contemporain n’osent plus trop faire.

Oui il leur aurait fallu 80 millions de dollars pour fabriquer ce f ilm et il aurait donc fallu un happy end et des trompettes. Ce n’est pas ce qu’on voulait faire. Il y a cette idée dans le film que notre vie est finalement un peu semblable à celle de ce petit mec : il faut passer son temps à se planquer, dormir, se nourrir, et puis éviter les emmerdes. Sauf que pour lui les emmerdes, c’est cette foutue araignée qui est là, et qui grossit à mesure qu’il rétrécit.

Comme dans le film original l’araignée est l’antagoniste principal. Mais il y a aussi deux moments de pure euphorie et d’émotion face à des animaux géants : le poisson et le papillon. Comment est-ce qu’on compose face à des partenaires virtuels ?

Ce ne sont que des projections mentales, rien d’autre. On a un truc dans notre boîte crânienne qui est assez merveilleux. Un outil super qui me permettait d’y croire en permanence. Et si j’y crois, ça se verra peut-être sur mon visage. Et si un metteur en scène est assez habile pour l’attraper, ça fonctionne. Voilà tout.

Quand vous êtes face au papillon, ébahi, bouleversé, complètement sidéré par sa beauté, on ne vous construit même pas une réplique pour y croire un peu plus justement ?

Pas le temps, non : il y a juste une croix face à moi. On me dit « Lève les yeux. Encore. Stop ! À gauche. Stop ! Reviens un peu à droite. Bouge plus ! ». Je demande « C’est quoi comme genre de papillon ? « On ne sait pas encore ! Il aura des ronds sur les ailes ! ». « Ok, quelle taille à peu près ? ». « Une amplitude de trois mètres » OK, merci. Et puis on m’envoie un coup de vent sur la gueule et, hop, on tourne.

Quel beau métier…

(Rires) Oui, oui c’est très marrant. C’est très marrant parce que c’est très unique en fait.

Autre grand moment de plénitude dans le film, lorsque votre épouse s’endort et que vous tenez alors dans le creux de sa main. Là on sent malgré l’étrangeté de l’instant que l’amour persiste, malgré tout…

Il y avait une vision un peu similaire dans une nouvelle de Bukowski, La plus belle femme de la ville, qui m’avait beaucoup marquée : on y voyait un homme qui rétrécissait et devenait le petit ‘jouet’ de sa femme, et elle y trouvait parfaitement son compte. Ce plan m’a fait penser à ça. Il y a un côté un peu King Kong aussi, mais on aurait inversé les genres… Ce plan est effectivement très joli. Il raconte bien l’équilibre que le film cherche entre pur spectacle et intimité presque chuchotée. Je voulais qu’il y ait de l’écho avec notre vie. Je voulais trouver sans arrêt des allégories. Je fais confiance aux gens pour se dire, « tiens, qu’est-ce que ça me raconte d’autre que l’histoire d’un homme qui rétrécit ? »

À partir du moment où vous rapetissez, c’est à dire très tôt dans le récit, vous ne pouvez plus tourner aucune de vos scènes avec vos « vrais » partenaires, Marie Josée Croze et la petite Daphné Richard, parce que ça devient techniquement impossible. Et ça vous a condamné à jouer seul 90% du temps…

Oui, mais ça ne m’a pas vraiment effrayé, au contraire. C’est la première fois que je jouais, non pas avec ce que je voyais, mais avec ce que je pensais. Je m’amusais avec mon esprit puisque je n’avais rien devant moi, si ce n’est un fond bleu, et une perche sur laquelle on a scotché une balle de tennis. Les bienfaits de cette méthode, c’est qu’on s’attache au peu de choses qu’on a. Je m’attachais même à ce grand studio de 2000 mètres carrés parce que j’y avais ma géographie. Je savais où se situaient mon aquarium, mon carton et puis ce soupirail - des éléments clés dans le récit. Je vivais très bien ma détention au fond. Dans ces moments, on s’oublie et c’est ce que j’aime le plus dans ce métier. Être en vacances de moi même. Donc je n’ai aucun problème à rester dans cet environnement, qui peut paraitre étrange, et à y croire. Je joue exactement comme un enfant dans le jardin le dimanche. On est bien dans ce monde-là. Et c’est très facile d’y rester.

Même lorsque vous tournez cette scène très intense, où l’agent immobilier descend à la cave, n’entend même plus la voix de votre personnage et qu’on comprend que vous avez quitté à jamais le monde des humains ?

Je suis fait de tout ce que j’ai vécu depuis 53 ans, donc il y a des choses qu’on archive et qu’on recrache comme ça très spontanément. De toute façon, à cet instant, je suis seul dans ce grand projet, je ne joue devant presque rien et je sais que mon visage doit faire passer énormément d’émotions. Je ne sais pas si les larmes vont venir ou non, s’il n’y aura pas un cri. Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Dans l’abandon, je pense qu’il y a de la survie et de la détresse. Et elle se filme la détresse, elle a de la gueule même. C’est bon d’être malheureux, parfois. On est souvent heureux d’être malheureux au cinéma.

Cette idée de rapetisser était déjà là, dans un de vos précédents f ilms, Un Homme à la hauteur, où vous incarniez ce type qui faisait 1M40 et tombait amoureux de Virginie Efira. Il y a une forme d’obsession qui se dessine dans votre filmographie, non ?

Beaucoup de gens font déjà le lien entre L’Homme qui rétrécit et Un Homme à la hauteur, je comprends évidemment, mais à chaque fois je suis aussi un peu étonné parce que les deux projets sont tellement éloignés. À l’époque du film de Laurent Tirard je me disais simplement que, quitte à faire une comédie romantique avec Virginie Efira autant nous fixer une petite contrainte. Un caillou dans la chaussure. Donc on m’a rétréci pour que je fasse 1m40. C’est d’ailleurs pour ça que dans L’homme qui rétrécit je ne fais jamais cette taille : je passe directement d’1m65 à 70 centimètres. Parce que je ne voulais pas reproduire la même chose, le même format.

Si vous voulez tout connaître sur l’histoire des trucages, dans le cinéma, les séries, le maquillage, le cinéma d’animation et les plus belles attractions des parcs à thème, offrez-vous EFFETS SPÉCIAUX : 2 SIÈCLES D’HISTOIRES, la bible des SFX, unanimement célébrée par la presse comme l’ouvrage absolument incontournable sur le sujet, avec 848 pages, 2500 photos dont beaucoup exclusives, et les interviews de 160 des plus grands spécialistes mondiaux ! Vous découvrirez des anecdotes incroyables sur les tournages des films et séries cultes, et vous saurez exactement comment les moments les plus étonnants de vos œuvres favorites ont été créés !

Pour vous procurer ce livre de référence en un clic sur Amazon, c’est par Ici.